김도균 기자

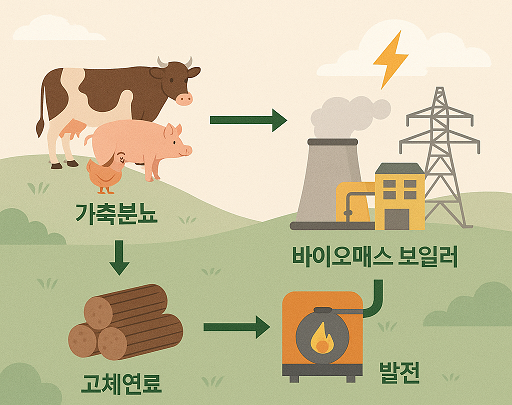

정부가 가축분뇨를 고체연료로 전환하는 정책을 본격 추진한다. 환경부·농림축산식품부·산업통상자원부 등 18개 기관은 12일 ‘가축분뇨 고체연료 활성화 공동기획단’을 출범시키고, 연말까지 품질개선·수요처 확보·생산설비 확충을 포함한 종합 대책을 마련할 계획이다. 이번 방안은 악취와 온실가스를 줄이고 재생에너지원 비중을 높이는 동시에, 국제 탄소감축 협약 이행과 경제·외교적 이점을 노리는 전략적 성격을 가진다.

온실가스 감축과 재생에너지 확대

가축분뇨를 퇴비·액비로 토양에 살포하면 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O) 등 강력한 온실가스가 대기 중으로 방출된다. 이들 가스는 이산화탄소보다 온난화 잠재력이 훨씬 크고, 악취와 수질오염의 원인이 된다. 분뇨를 건조·성형해 연료로 만드는 고체연료화는 처리 속도를 높이고 위생 환경을 개선하며, 메탄·N₂O 배출을 크게 줄인다. 이는 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 글로벌 메탄 감축 서약(Global Methane Pledge) 이행에 직접 기여한다.

또한 고체연료는 태양광·풍력처럼 날씨에 의존하지 않는 안정적 전원으로, 재생에너지 믹스에서 간헐성을 보완하는 역할을 한다. 유연탄·LNG 같은 수입 화석연료를 대체해 에너지 수입 의존도를 줄이고, 농촌 지역에서 자체 생산·소비 구조를 만들어 지역 에너지 자립을 촉진할 수 있다.

국제협약 이행과 경제·외교적 파급효과

이 정책은 환경 개선을 넘어 국제 무대에서도 의미가 크다. 가축분뇨 고체연료화로 감축된 온실가스는 국내·국제 탄소시장에서 탄소크레딧으로 전환 가능하며, 이를 판매하거나 상호인정 협약을 통해 해외와 거래할 수 있다. EU의 탄소국경조정제(CBAM) 대응 측면에서도 축산업의 탄소집약도를 낮춰 농축산물 수출 경쟁력을 높인다.

녹색금융 조달에도 유리하다. 농촌·축산 분야 재생에너지 사업은 녹색채권 발행 조건에 부합하며, 개도국에 가축분뇨 에너지화 기술을 수출하면 ODA와 연계한 기후외교 영향력 확대가 가능하다.

해외에서도 다양한 사례가 있다. 미국 미네소타의 ‘Fibrominn’ 발전소는 가금분뇨와 목재칩을 연료로 사용했고, 아르메니아의 Lusakert Biogas Plant는 가금분뇨를 혐기성 소화해 연간 7GWh 전력을 생산했다. 영국 Worthy Farm은 메탄을 활용해 그래핀과 수소를 생산하는 혁신적 시도를 하고 있다. 인도·네팔 등에서는 농가 단위 ‘고바르 가스’ 시스템이 보편화돼 있다.

정부는 이러한 해외 경험을 참고하면서, 국가 차원의 품질기준 합리화와 R&D 투자, 규제 개선을 병행해 2030년까지 가축분뇨 고체연료를 재생에너지 핵심 자원으로 육성한다는 목표다. 성공적으로 안착한다면, 가축분뇨는 농촌의 골칫덩이가 아닌 탄소중립 시대의 전략 자원으로 자리 잡을 수 있다.

정부는 가축분뇨 고체연료가 재생에너지의 핵심 자원으로 자리잡을 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 말아야 할 것입니다

그런데 경제적 타당성은 어느 정도인지 궁금하네요